サピ2025だった娘。思い出が詰まった受験過去問を残していたのですが先日やっと捨てました。

サピだと8月下旬から受験予定校の過去問を始めてOKが出るので、過去問について気になる時期だと思います。

我が家がやったの管理方法を書いておきますね。長くなりますがお付き合いください!

以下例として吉祥女子を出させていただきます。日程都合で受験できませんでしたが好印象の学校でした。

Step 1:過去問は全て自炊業者さんへ送ってPDF化

私は声の教育社の過去問をAmazon購入後、自炊業者さんでPDF化し、全てデータとして管理していました。

ただし本のPDF化を業者依頼することは、著作権の問題もありますので取り扱い注意です。

現に私が2024年秋にお願いした業者さんは、今見確認すると市販本の自炊サービスは取り扱わなくなっていました!

ただ自分でPDF化するのはやはり大変。今も代行自炊をしてくれる業者さんは検索すればあるようなので、ご検討ください。

ちなみに2024年に業者さんに依頼した際は、Amazonでの本購入~PDFデータ納品(自分でダウンロード)までの所要日数は、通常便で2週間弱かかったので早めに着手がおすすめです。

Step 2:PDF化した各校過去問をPDFソフトで年ごとにラベリング

PDF化したデータは、PDF編集ソフトの「しおり機能」でラベリングしました。

私が使っているPDF編集ソフトは有料版のPDF elementsですが、おそらく一般的な無料PDFソフトにも同じ機能はあると思います。

例えば「2024年問題」「2024年解答解説」「2024年解答用紙」と言った形でラベリングしました。

(上記吉祥女子は、学校が公式に問題・解答・解説をHP上で公開しているので、その分のPDFも入れています。)

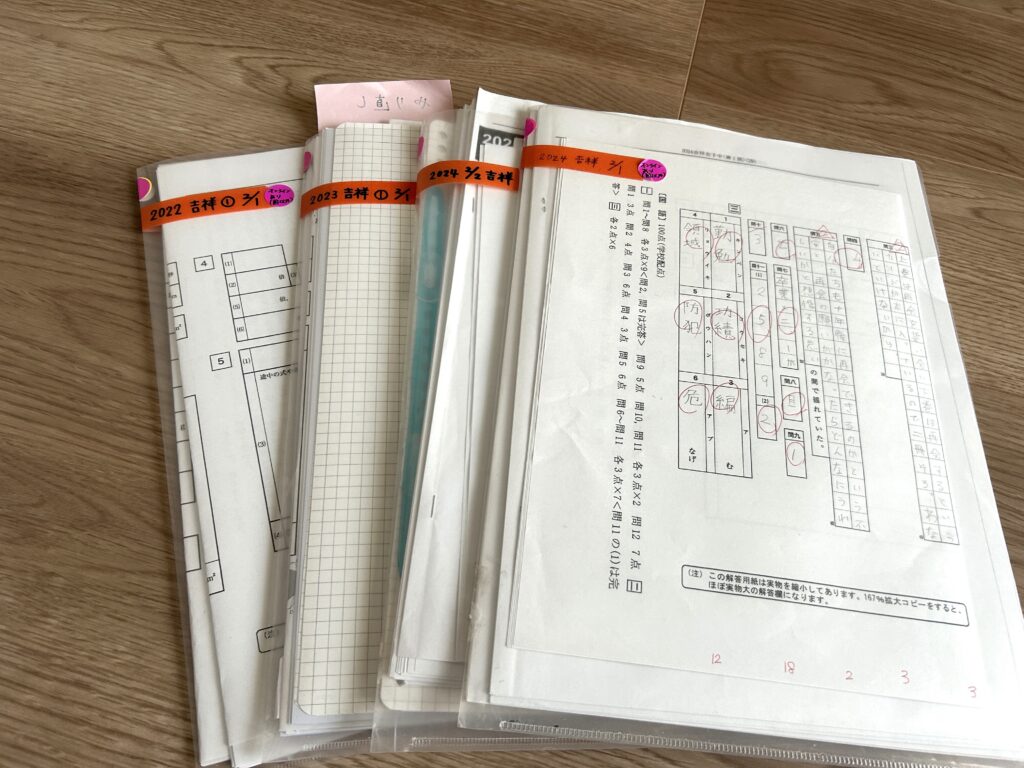

Step 3:各校各年ごとを1ファイルに入れる(解答は抜き)

子供がすぐに解けるように、各校各年の問題・解答用紙を科目ごとにホッチキスで留め、4科目をまとめて1つのクリアファイルに入れます。

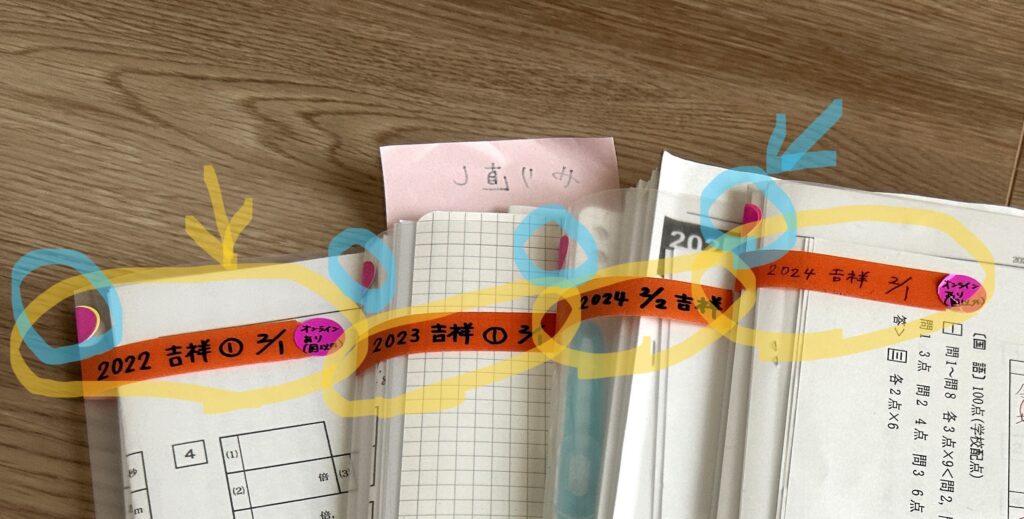

クリアファイルには探し出しやすいように「年_学校名_(複数回入試校のときは日付)」(たとえば2022 吉祥 2/1)を書いたラベル(マスキングテープ)を貼っておきました。

またクリアファイルを並べたとき分かりやすくするため、背中側には学校ごとに色を変えた丸シールを貼っていました。(上の写真だとピンクの丸シールです。)

★注意①★

学校のその年の問題が、四谷大塚データベース(無料)にあればそちらから印刷して利用した方がいいです。

なぜなら四谷大塚データベースは、問題冊子そのものをスキャンしているので、レイアウトが試験問題そのものなのです。声の教育社ではレイアウトを改変してキチキチに詰めて再構成されており非常に窮屈です。

ただし四谷大塚データベースには、簡単な解答はありますが解説や配点はないです。そして年には限りがあり、複数回入試校は1回目しか収容されていなかったりします。

★注意②★

学校見学に行くと、前年の入試の問題冊子をそのまま頂ける学校もあります(吉女はまさにそうでした)。もし頂けたならそれを利用するのがベストです。

また学校によっては、過去問PDFを数年分学校HPに掲載していることもあり実物と同じレイアウトなのでそのダウンロードが良いと思います。(吉女は該当。)

全ての学校を見たわけではないですが御三家はこういったサービスしていませんが、準御三家クラスはやっているイメージです。

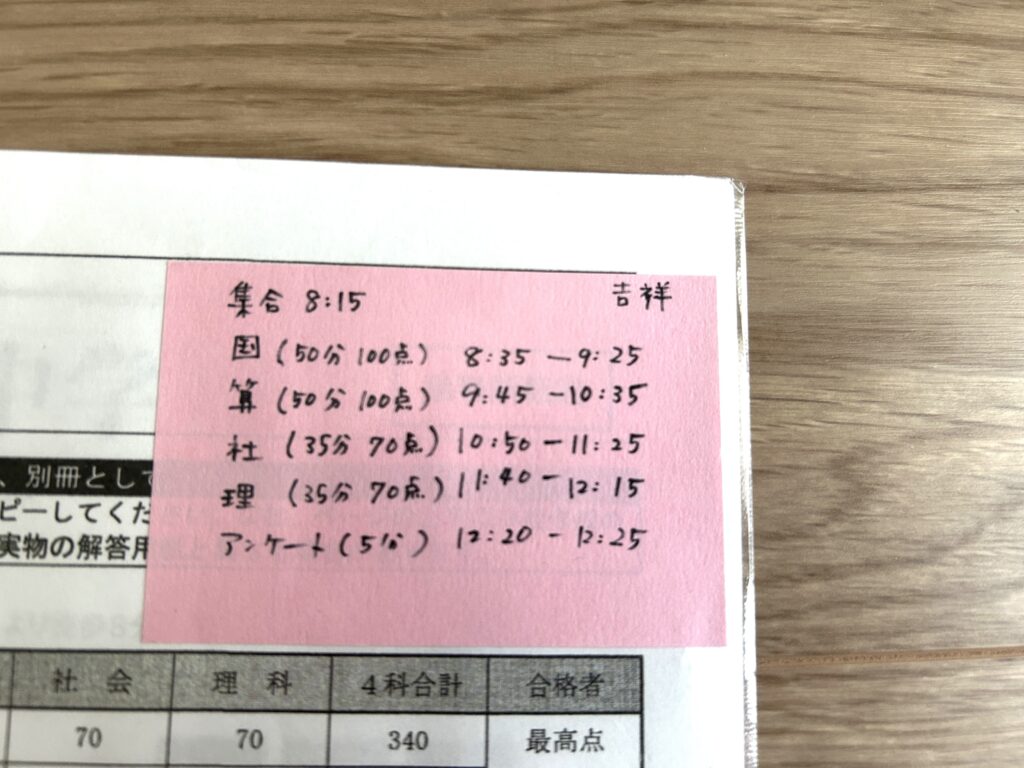

過去問をやる際は、付箋でその学校の試験時間割も貼っておきました。

12月くらいからは、各科目ごとに目指せ●点というのも書いていました。

(●点は4科目で合格ラインを目指したとき、うちの子が取れそうな現実的な目標点を各科目ごとに書いていました。)

Step 4:解き終わったら、解答を親がPCからプリントアウト、丸つけ→やり直し→提出・質問

過去問を子どもが解いたら、親が印刷した解答をPCからプリントアウトして渡します。

そして子供自身が自己採点 → 科目ごとにサピの先生に提出 していました。

基本的には、採点時には子供が声の教育社の解説を読んで(or 声の教育社のWEB過去問で解説動画<有料> or 算数はコベツバWEB過去問<各校有料>を見て)直しもしていました。

それでも分からない疑問点や、採点に迷った部分(記述など)は、サピへの提出分に付箋を付けて聞くか、サピの質問教室に持っていっていました。

サピの先生はとても丁寧に過去問にコメントを書いてくださり、過去問提出はとても有益でした!

例えばこの問題は落としてはいけない!とか、この科目は〇割取れていたらもうOK、いう素人には分かりづらい全体のバランスもアドバイスいただけました。

Step 5:各科目の得点の様子は一覧表に記入

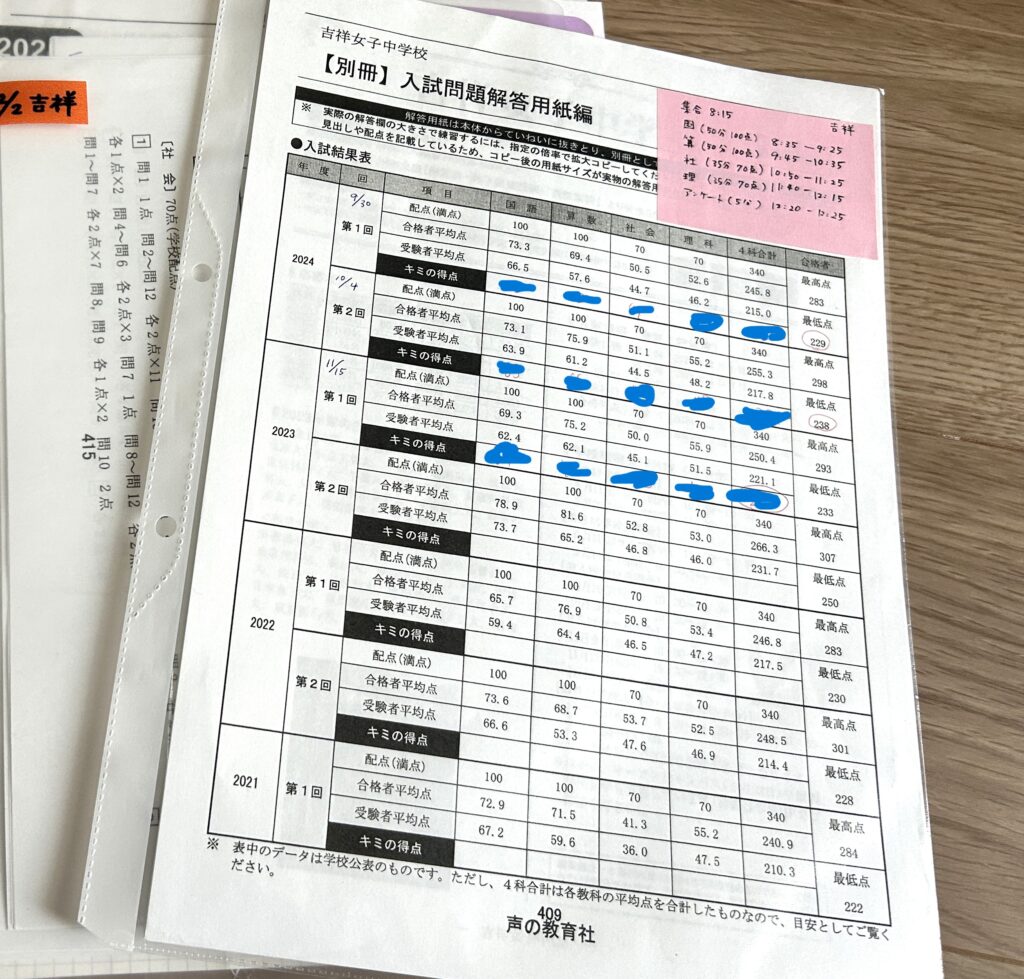

自己採点したら、各校の声の教育社の本内のこの表に、本人に点数を書き込んでもらっていました↓

ここを見れば、受験者平均や合格者平均、合格最低点も分かるので、自分がどの科目をもっと頑張るべきかも分かりやすい。

さらには、過去問を実施した日も書き込んでおいたので、秋が深まるにつれどんどん合格最低点を超えていくのも分かりました。

保護者会で聞いたときは半信半疑でしたが、本当に9月と12月では同じ学校で(別の年度ではありますが)合計点がどんどん上がっていくのです。

上記学校は受験しないと11月下旬に決めたので3回分しかやっていませんが、第1志望や第2志望は5年分やっています。なかなか目標点まで行かなかった科目は、5年以上前の問題をピックアップしてその科目だけやったりしました。

PDFデータ管理の利点

我が家は過去問を完全にPDFデータ管理しましたが、そのメリットについて語らせてください。

利点① 本人が未着手年度の解答を自由に見ることができない

過去問PDFを全てパスワードがかかる私のPCに入れていました。(家にはリアルの過去問冊子は置いていません。)

そのため娘が過去問の答え合わせをするには、私に解答解説の紙をプリントアウトしてもらわないと入手できない状態でした。

サピ保護者会でも注意がありましたが、過去問のプレッシャーから、つい解答・解説を先に読んでしまうお子さんは毎年一定数いるそうです。

そこで揉めたくなかったので、我が家は完全に手が届かないところ(PC内)で管理する形にしましたがよかったと思います。

利点② 必要年度の必要科目が楽に印刷できる

分厚い過去問から必要ページをコピーすることはなく、PDFデータから該当部分だけをプリントアウトするというのも、とても楽でした。

特にサピに提出する際は、科目ごとに解答・解説の部分もプリントアウトして封筒に入れる必要があります。

提出直前で、あのページが足りないとなったとき、すぐにプリントアウトできるのは時短でした。

・・・

そんなわけで、過去問は全てPDF化し、データ管理はおすすめです。

過去問については、この2つの記事も参考になるかもしれません↓

2025中受の振り返り記事はこちらです↓

<<中受振り返り記事へのリンク>>

◆役に立ったもの紹介

・Youtube, ブログなど全般・・・無料で色んな情報が見れるってすごい

・ノートアプリGoodnotesの活用・・・解き直しノート作りとスケジュール管理

・国語・・・あと一押しのために最終的にママ塾しました

・算数・・・得意ではなかったので一番時間をかけた科目でした

・社会・・・最後は差がつかなくなると言われるけれど、そのレベルまでやるしかない

・理科・・・物理や化学計算が苦手だったなー

◆塾について

・塾はSAPIXでよかったのか?

・早稲アカNN駆け込み利用した話

◆過去問

・過去問おすすめ管理法・・・我が家の管理方法紹介しています